di Siegmund Ginzberg (ilfoglio.it, 12 novembre 2022)

I casali di campagna dove si svolgevano i concerti clandestini venivano circondati dalla polizia. Gli edifici venivano sequestrati. Talvolta dati alle fiamme. I giovani venivano fermati e schedati. I musicisti arrestati. Ci furono processi e condanne. I rave, pardon, i concerti rock, vennero proibiti. Il governo cercò di cancellarne la memoria. Traviavano la gioventù, si disse. Avevano “un effetto sociale negativo”.

Diffondevano uno spirito anarchico, di teppismo. Erano brutti, sporchi, probabilmente drogati. Erano pericolosi per sé e per gli altri giovani. Per giunta esercitavano un insopportabile, disgustoso lassismo sessuale. E avevano pure i capelli lunghi… Pericolosi lo erano davvero. Anche se loro non sapevano di esserlo. Fecero cadere un regime che si pensava incrollabile. Siamo in Cecoslovacchia, negli anni Settanta del secolo scorso. L’arresto, nel 1976, dei Plastic People of the Universe (sì, pure un decadente nome straniero, occidentale, si erano scelti…) ispirò Carta 77, la Rivoluzione di velluto a Praga, la caduta del Muro di Berlino, il crollo dell’Urss. Tom Stoppard, il più grande autore di teatro britannico vivente, nel 2006 gli ha dedicato una delle sue opere più famose: Rock ‘n’ roll. Usa le loro canzoni per spiegare il 1989, e anche il clima cupo dell’Inghilterra di quegli anni. Da una parte è finita in Putin, dall’altra nella Brexit. Ma questo nessuno poteva prevederlo. “Come decine, centinaia di altre bande musicali, noi non volevamo fare la rivoluzione, amavamo il rock ‘n’ roll, volevamo diventare famosi”, ha ricordato il bassista della band, Milan Hlavsa.

Cantavano il disgusto della loro generazione: “La costipazione mi sta torturando / È come avessi una pietra nello stomaco / E fuoco nella vescica / Come stessero marcendo le viscere…”. “Se hai 20 anni ti viene voglia di vomitare / Se ne hai 40, anche più conati / Solo gli sclerotici di 60 dormono tranquilli”. O qualcosa che potrebbero cantare oggi i giovani russi: “Perché dovrei arruolarmi? Me lo sto chiedendo davvero / Per farla finita / Per un inferno di sangue / Come se non mi bastasse la vita da civile…”. Una delle loro canzoni era intitolata 100 bodů, “I cento punti”. Elencava le cento cose di cui il potere ha paura: “Hanno paura dei vecchi causa la loro memoria […] / Hanno paura dei giovani causa la loro innocenza / dei morti e i funerali […] / della Chiesa, dei preti e delle suore / dei lavoratori […] / dei pittori e dei cantanti […] / della destra / della sinistra […] / degli impegni che hanno firmato / di Marx / di Lenin […] / della democrazia / dei diritti dell’Uomo / del socialismo […]”, e così via, a ripetere il ritornello “Hanno paura”, contando fino a 100, fino a concludere: “E perché mai noi dovremmo avere paura di loro?”.

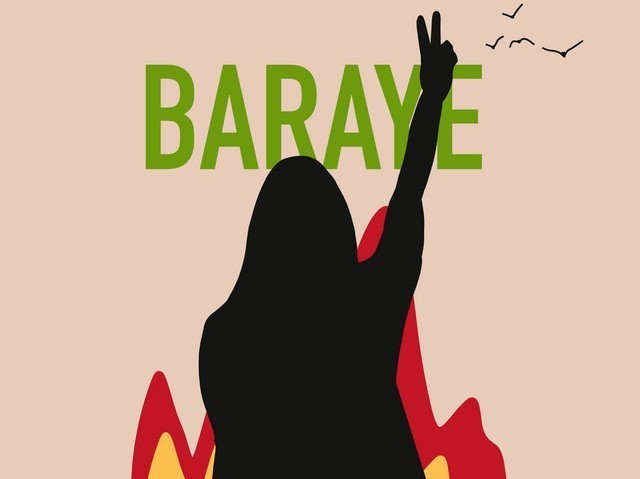

Altra epoca. Altro Paese. Quasi mezzo secolo dopo, in Iran e nel mondo impazza un’altra canzone. È diventata l’inno delle donne che si tolgono il velo. Risuona in tutte le manifestazioni. Si intitola Baraye, che in Persiano vuol dire: “Per”. È un elenco di motivi per lottare, per protestare. “Per danzare nelle strade / Per la paura di baciarsi / Per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle / Per cambiare menti marce [degli ayatollah] / Per la vergogna di essere poveri / Per volere giusto una vita normale / Per il ragazzo che raccoglie la spazzatura, e i suoi sogni / Per la nostra economia pianificata / Per l’aria inquinata che respiriamo / […] Per i cani, innocenti ma banditi / Per le troppe lacrime / Perché è venuto il momento / Per i volti che sorridono / Per gli studenti, il nostro futuro / Per il Paradiso forzato / Per quelli che sono in prigione / Per i bambini afghani / Perché finisca l’elenco di tutti questi per / Per gli slogan vuoti / Per le case che crollano come castelli di carte / Per la pace / Per il Sole dopo lunghe notti/ Per le pillole contro l’ansia e l’insonnia / Per gli uomini, la patria, lo sviluppo / Per le ragazze che vorrebbero essere maschi / Per le donne, la vita, la libertà / Per la libertà / Per la libertà / Per la libertà…”.

Era diventato un tormentone subito dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza curda morta dopo essere stata arrestata dalla “polizia della morale” perché il fazzoletto che le copriva il capo lasciava libera una ciocca di capelli. L’autore, Shervin Hajipour, 25enne, era stato anche lui arrestato poco dopo. Pare sia stato liberato, e gli hanno persino fatto fare un video in cui dice che non fa politica e invita i suoi coetanei a cessare le proteste. Avevano evidentemente strumenti convincenti. Nel video, girato in un veicolo, s’intravede qualcuno alle sue spalle, che non mostra il volto, né è dato vedere se indossi un’uniforme. Ormai si spara ad altezza d’uomo. Dall’inizio delle proteste ci sono stati 244 morti, tra cui 23 minorenni, e chissà quanti feriti o arrestati. Ma non sono riusciti a fermare né la protesta né la canzone. Spesso è accompagnata da un’altra canzone, sempre in Persiano, ma con una melodia a noi molto familiare: Bella ciao. Della versione in Farsi ce n’è, su tutti i social, una cantata con straordinaria passione da Yashgin Kiyani. È una canzone che dilaga ormai in tutto il mondo, ovunque ci sia una protesta contro l’autoritarismo, i soprusi. Quasi sempre è cantata al femminile, da donne per donne. In Iran è cantata dalle ragazze che, a rischio della vita, si tolgono il fazzoletto, lo fanno roteare come fosse una frusta, lo bruciano. E dire che da noi, anziché esserne fieri, c’è stato qualche imbecille che si è risentito perché qualcuno la intonava, con l’argomento che sarebbe troppo “politica”, troppo “di parte”. Politica e di parte, certo. Ma almeno dalla parte giusta.

Ero a Teheran quando, 45 anni fa, il popolo, tutto il popolo, donne e uomini, laici e islamici, sinistra e destra, era insorto contro il dispotismo dello Scià. Le scene di questi giorni mi sembrano un déjà vu: i lavoratori di Abadan che paralizzano l’estrazione e le raffinerie di petrolio, la protesta nelle strade, i militari che sparano sulla folla, il labirinto del bazar con le saracinesche abbassate, le strade e i giardini attorno all’università teatro di inseguimenti, le rincorse tra gruppi di dimostranti e forze dell’ordine, la vibrazione metallica delle pallottole che fischiano, le macchie di sangue sull’asfalto (ho visto un cervello che l’esplosione della scatola cranica aveva gettato per terra, a lungo tornava nei miei incubi), lo schiocco degli spari da una parte e l’esplosione dei canti e degli slogan gridati dall’altra. Allora “Azadi”, “Libertà”, si alternava a: “Allahu akbar, Khomeini rahbar”, “Allah è grande, Khomeini è il leader”. La notte, durante il coprifuoco, per strada risuonavano gli spari, dai tetti e dalle finestre di tutte le case, con voci maschili e femminili, gli slogan e i canti rivoluzionari.

Non c’erano ancora i cellulari. Né Twitter o TikTok. Venivano diffuse capillarmente cassette audio o video (in video i discorsi di Khomeini). Avevo raccolto un’intera collezione, centinaia di quelle cassette. Alcune erano musiche potenti, di grandi compositori. Anche a trovare il mangianastri giusto, mi ci vorrebbero settimane per risentirli. Alcune erano canzoni e musiche altisonanti, retoriche. La differenza con i canti e le musiche di questi giorni è che quelle di allora erano molto violente, urlate. Come violentissimi sono molti inni nazionali che in Europa abbiamo ereditato dall’Ottocento, o addirittura dalla Rivoluzione Francese, Allons Enfant cantata da Mireille Mathieu fa venire i brividi. Se poi si bada alle parole (“abbeveriamo i nostri campi con il sangue impuro…”), siamo nel truculento. In confronto le canzoni del Sessantotto, che invitavano a “prendere il martello e picchiare con quello”, erano quasi gentili. La differenza tra ieri e oggi è notevole. Quanto erano sanguinari i canti iraniani di allora, quanto è duro, a risentirlo oggi, il metal dei Plastic People of the Universe, tanto colpisce la mitezza ragionata, la dolcezza di voce e di toni del Baraye di Hajipour. Quasi un pianto sommesso, ma che spacca le pietre.

Mezzo secolo fa era tutto più truculento. Accanto alle cassette passavano di mano in mano polaroid tremende, di arti amputati accatastati in un angolo degli obitori. Ci si compiaceva del sangue e del martirio. Poi venne il massacro vero, il milione e più di morti negli 8 anni della guerra con Saddam Hussein. E gli passò ogni voglia di guerra, le guerre erano tanto impopolari che l’Iran si guardò bene dall’intervenire in Afghanistan, dove pure aveva un interesse diretto. Oggi la protesta ha un viso dolce, femminile. Scherza: è virale una compilazione di video in cui si vedono ragazzi e ragazze arrivare alle spalle dei religiosi e fargli volar via, con uno scappellotto, il turbante. Sono giovanissimi, non erano ancora nati negli anni di ferro e di fuoco. Forse non si rendono conto che stanno scherzando col fuoco. Possiamo considerarlo un assioma. Ai regimi autoritari e ai governi di destra non piacciono giovani che cantano e ballano. Sin dai tempi della Repubblica di Platone. Ma soprattutto nell’atroce “secolo breve”, che pure vide il trionfo del jazz, del rock, dei Beatles, della contestazione giovanile e della democrazia liberale.

Non amavano la musica, per dirla meglio non amavano una musica che non fosse la loro, i nazisti. Disponiamo di una documentazione scrupolosamente conservata negli archivi della Gestapo: le denunce da parte d’infiltrati della Hitlerjugend nei rave di quelli che chiamavano gli “swing di Amburgo”. I delatori sono inorriditi dal fatto che quei loro coetanei delle scuole medie siano irretiti dagli anglicismi, si vestano da inglesi, con tanto di immancabile ombrello, abbiano i capelli lunghi, le ragazzine siano truccate e si mettano il rossetto, sono scandalizzati dal loro modo di muoversi effeminato, che ballino in modo frenetico e scomposto, saltellando come scimmie, al suono di musiche “degenerate”, anglo-americane, che si salutino l’un l’altro con uno “Swing heil!” anziché un “Hitler heil!”. Soprattutto sono scioccati dalla loro promiscuità sessuale. La Gestapo circonda i raduni, identifica, prende impronte digitali, nota che tra le musiche ci sono quelle di ebrei, negri e “degenerati” tipo Benny Goodman, Louis Armostrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald. Mandano a casa, con una ramanzina, i “figli di papà”; spediscono in campo di concentramento i figli di famiglie “rosse” o di ebrei. Uno di loro, Axel Springer, sarebbe diventato il più importante editore tedesco del Dopoguerra. All’inizio c’è chi, nel regime, è un po’ più furbo degli altri e invita alla tolleranza: tra questi il capo della propaganda Goebbels, al quale la musica “degenerata” non dispiaceva. Ma il capo delle SS Himmler non ha dubbi: “Questo male va totalmente estirpato alle radici”, “tutti i caporioni vanno mandati in campo di concentramento, e per non meno di due-tre anni”, “solo così si potrà evitare il diffondersi di queste tendenze anglofile in un momento in cui la Germania sta lottando per la sua stessa sopravvivenza”. Più tardi li manderanno a morire al fronte, o li impiccheranno in pubblico, come fecero con gli Edelweißpiraten, sorpresi a ballare musica decadente nei boschi.

È capitato a tutte le latitudini. Nell’Urss degli anni Venti avevano tentato di mettere al bando i sassofoni. In Sudafrica, durante l’Apartheid, la censura su radio e tv graffiava i dischi sgraditi di modo che non potessero più essere mandati in onda. In Afghanistan i talebani avevano bandito ogni tipo di musica. Le Primavere Arabe avevano visto fiorire rock e heavy metal islamici. Poi è tornato l’inverno. In Cina, negli anni della Rivoluzione culturale, erano proibiti, oltre a tutto il resto, anche Mozart e Beethoven. Era considerato controrivoluzionario ascoltare quasi tutto, ad eccezione di L’Oriente è rosso, di Senza il Partito Comunista non ci sarebbe la Nuova Cina, e poco altro. Poi sono arrivati anche lì il pop e il rock. Una nuova stretta c’è stata nella Cina di Xi Jinping. Non solo restano proibite le canzoni di Piazza Tiananmen. È stato chiuso da poco un sito che faceva milioni di click. Era dedicato al rap cinese. Le canzoni denunciavano la corruzione.

Non che avessero avuto vita facile, nella “terra dei liberi”, il jazz o il rock ‘n’ roll. E nemmeno il gangsta rap. Facevano scandalo, c’erano state retate, li avevano proibiti esattamente come avevano fatto per l’alcool. Per il bene della gioventù, della patria e della morale, ça va sans dire. Ma tutto inutile: boys will be boys, and girls too. Le proibizioni furono travolte, il rock prevalse, anzi trionfò, dando vita, negli anni Cinquanta e Sessanta, alla più straordinaria, inarrestabile rivoluzione dei costumi che l’America e forse il mondo intero abbiano conosciuto. Vedere Glenn Altschuler, All Shook Up: How Rock ‘n’ Roll Changed America (Pivotal Moments in American History) per i particolari di cronaca. Il pendolo inverte direzione. Anche in America. Non so se oggi sarebbe possibile organizzare o lasciar svolgere spontaneamente un raduno di giovani e di concerti che sconvolse e cambiò un’intera generazione, come quello di 50 anni fa in un campo abbandonato, upstate New York, a Woodstock. Ma ho l’impressione che nessuno, nemmeno i trumpiani, sarebbe così stupido da proibirlo per legge.

La carta stampata non consente di rendere i suoni. Per chi volesse anche vedere e sentire, aggiungo un abbozzo di discografia in web. Sull’Iran: Arghawan Farsi, Songs for Freedom: the Power of Music in Iranian Protests (su www.resetdoc.org); sul rock cinese all’epoca del massacro di Piazza Tiananmen: Nothing in my Name (www.wikipedia.org); sui Plastic People of the Universe, la compilazione Egon Bondy’s Happy Hearts Club, ovviamente a suo tempo bandita in Cecoslovacchia (si trova tutta su YouTube).