di Daniele Cassandro (internazionale.it, 2 novembre 2023)

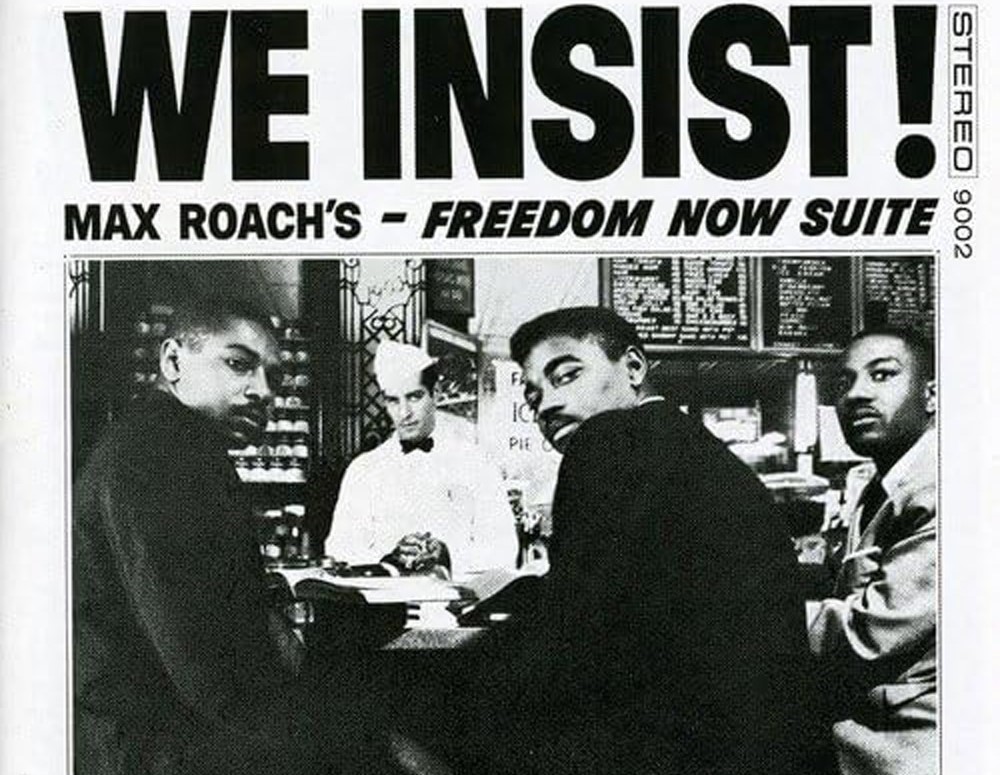

Sulla copertina di We insist! Max Roach’s freedom now suite, album del 1960 del batterista jazz Max Roach, vediamo una foto in bianco e nero con tre uomini neri seduti al bancone di una tavola calda. Dietro al bancone un cameriere bianco guarda nell’obiettivo con disagio. Anche i tre uomini guardano verso di noi, ma la loro è un’aria di sfida.

È il febbraio del 1960 e da Greensboro, nel North Carolina, partono i cosiddetti lunch counter sit-in: quattro uomini afroamericani (passati poi alla storia dei diritti civili come i Greensboro Four), dopo aver comprato del dentifricio nella sezione dedicata ai neri della catena di grandi magazzini Woolworth, decidono di prendere un caffè e una ciambella seduti al bancone del bar, un bar white only, per soli bianchi. I tre non vengono serviti e sono invitati ad andare nell’area riservata ai neri. I Greensboro Four non si muovono da lì e rimangono seduti fino alla chiusura del locale, a tarda sera.

Il giorno dopo si ripresentano con altri colleghi della loro Università, e comincia così una serie di sit-in ai banconi dei bar per soli bianchi. Gli studenti erano ispirati dalla pratica non violenta di Martin Luther King, che presto si interessò a loro, aiutandoli ad allargare e a organizzare le loro proteste. Il Civil Right Act del 1964 avrebbe finalmente abolito la segregazione razziale nei luoghi pubblici. Oggi quel bancone della caffetteria di Woolworth è conservato al Museo dei diritti civili di Greensboro e alcuni sgabelli sono stati donati al National Museum of African American History and Culture di Washington.

Presa di coscienza

Nello stesso periodo Max Roach (1924-2007), uno dei batteristi più famosi della scena jazz statunitense, stava componendo una suite per ricordare il centenario dell’abolizione della schiavitù, che si sarebbe festeggiato nel 1963. Aveva in mente un progetto ambizioso, una suite jazz che fosse una sorta di monumento alla liberazione degli schiavi, una vera e propria composizione in cui parti scritte si sarebbero alternate a parti improvvisate. Nel 1960, però, cominciano i sit-in negli Stati del Sud e il movimento per i diritti civili dei neri si espande e si radica.

Roach inizia a chiedersi cosa sia la libertà che si apprestavano a festeggiare. La libertà dalla schiavitù, certo, ma che tipo di libertà avevano i cittadini afroamericani, cento anni dopo, nell’America equal but separated delle leggi Jim Crow? Non esiste una sola libertà, ne esistono tante e non si finisce mai di combattere. Sull’onda dello spirito dei tempi, quello che per Max Roach doveva essere un monumento in musica si trasforma in una chiamata all’azione, un manifesto che, celebrando la liberazione dalla schiavitù, la fissa come la prima tappa lungo un cammino di liberazione e di autodeterminazione che è appena cominciato. Nasce così We insist! Max Roach’s freedom now suite.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il mondo del jazz era decisamente apolitico, eppure intorno a Max Roach cominciano a raccogliersi musicisti interessati alla causa dei diritti civili e pronti a esporsi, anche artisticamente. We insist! mantiene la forma quasi classica di una suite divisa in vari movimenti, cinque per l’esattezza, ma la musica è molto più libera e basata sull’improvvisazione di quanto Roach pensasse all’inizio. Diventa un lavoro radicale, come radicale è la nuova ondata di proteste che parte dai campus neri degli Stati del Sud.

L’influenza dell’afrocentrismo

La nuova musica di Roach comincia anche a essere influenzata dall’afrocentrismo, che prende piede nelle Università statunitensi sulla scia della decolonizzazione nel continente africano. I neri americani si sentono vicini alle lotte per l’autodeterminazione delle ex colonie e cercano un legame comune all’interno di una più ampia diaspora africana. Roach è un percussionista e comincia a interessarsi alla poliritmia delle musiche popolari africane, e insieme a tanti altri musicisti chiama anche il percussionista nigeriano Michael Olatunji e gli afrocubani Raymond Mantilla e Tomas du Vall.

Gli unici musicisti che compaiono in tutti e cinque i movimenti della suite sono Max Roach e la cantante Abbey Lincoln (1930-2010), che di lì a poco sarebbe diventata sua moglie. Insieme a loro, sui testi delle canzoni lavora anche lo scrittore e poeta Oscar Brown Jr. (1926-2005). Intorno a questa cellula Max Roach fa ruotare altri musicisti, tra cui il contrabbassista James Schenck, i sassofonisti Coleman Hawkins e Walter Benton, Booker Little alla tromba e Julian Priester al trombone.

Roach non prevede alcuna parte per il pianoforte: vuole una musica fatta solo di ritmo (percussioni e contrabbasso) e di “voci” (Abbey Lincoln e i fiati). Cerca immediatezza e spontaneità: chiede a Lincoln non solo di cantare ma anche di gridare, di liberare la sua rabbia, che è poi la rabbia di un intero popolo oppresso da centinaia di anni. Lo stesso chiede ai fiati: se si stona non importa, la prima take è quella buona.

La frusta dello schiavista

Il primo movimento, Driva’ man, è dedicato alla descrizione del lavoro degli schiavi nelle piantagioni di cotone. Il primo suono che sentiamo è una percussione che imita lo schioccare di una frusta, e poi un colpo secco di tamburello che imita il contatto della frusta con la schiena nuda dello schiavo. Quei colpi di tamburello ricorrono nella composizione. Lincoln descrive i guardiani che spesso si approfittavano sessualmente delle schiave e le pattuglie di uomini bianchi (per lo più poveri e spiantati) che venivano mandati a caccia dei fuggitivi con dei bastoni e la promessa di una ricompensa in denaro per ogni schiavo catturato.

Freedom day racconta l’incredulità degli schiavi liberati, quella grande festa che è stata la proclamazione della fine della schiavitù. “È il giorno della libertà”, canta Abbey Lincoln, “buttate via quei ferri e quelle catene, tutti dicono che è vero: ora siamo liberi!”. C’è gioia in questa musica, ma anche incredulità e impazienza, l’impazienza di chi è stato legato a una catena come un cane per generazioni.

Il terzo movimento è un trittico pensato originariamente da Max Roach come un balletto, è una suite nella suite. In effetti i musicisti sembrano danzare fino allo sfinimento e la voce di Lincoln è sottoposta a un tour de force. Ci sono la preghiera, la protesta e infine la pace. La protesta in particolare poggia tutta sulla voce di Abbey Lincoln, che deve gridare, letteralmente sgolarsi per farsi sentire, è una protesta radicale che non esclude la violenza. È un brano che va riascoltato ogni volta che, nel dibattito pubblico, si giudica, spesso da osservatori esterni, l’eccessiva virulenza di una lotta di liberazione.

Chi decide fino a che punto possono spingersi le rivendicazioni di un popolo oppresso? Chi fa le regole quando la posta in gioco è la sopravvivenza? A chiunque voglia spiegare a chi lotta come deve farlo e in che perimetro deve muoversi, fate ascoltare Abbey Lincoln in Protest. Dopo la protesta arriva la pace. Max Roach dà queste indicazioni a Lincoln prima di far partire la registrazione: “La pace è quel senso di svuotamento rilassato dopo che hai fatto tutto quello che potevi per importi. Ora puoi riposare perché hai lavorato per la tua libertà: sai cosa hai passato”.

Panafricanismo e avanguardia

Gli ultimi due movimenti, All Africa e Tears for Johannesburg, sono la chiusa afrocentrica del discorso rivoluzionario di Max Roach. I movimenti per la decolonizzazione in Africa sono lo specchio di quelli per i diritti civili negli Stati Uniti e la lotta, sembra dirci Roach, è una sola perché l’oppressore è lo stesso. Mentre Abbey Lincoln canta i nomi di diverse etnie africane, il percussionista nigeriano Olatunji le risponde con un detto in lingua Yoruba sul tema della libertà e dell’autodeterminazione. Il movimento si chiude con un torrenziale insieme di sole percussioni guidato dall’apesi, un tamburo tipico delle popolazioni yoruba ottenuto da un unico tronco d’albero scavato, ed è un momento di pura libertà e improvvisazione: forse uno dei momenti di percussione più belli ed emozionanti mai registrato su disco.

Tears for Johannesburg chiude la suite con un monito: la lotta per la libertà e per l’autodeterminazione delle persone afrodiscendenti non è finita. Su un contrabbasso ostinato punteggiato da percussioni, Abbey Lincoln vocalizza una sorta di lamento senza parole che va crescendo e si fa sempre più incalzante. Quando entrano i fiati, il lamento diventa un canto di vittoria: Max Roach riesce a rendere l’idea di tante voci che si aggiungono a quella che era la voce della sola Lincoln. Il Freedom day, il giorno della liberazione dalla schiavitù, era solo la prima tappa di un lungo percorso di lotta.