di Giampiero Mughini (ilfoglio.it, 17 dicembre 2022)

A quarant’anni e oltre di distanza resta ben conficcato nelle nostre anime lo strazio delle immagini e delle parole pronunziate nei 55 giorni intercorsi tra l’agguato di via Fani, dove vennero massacrati i cinque uomini che fungevano da scorta di Aldo Moro, e la mattina del 9 maggio 1978 in cui il cadavere del presidente della Democrazia Cristiana venne ritrovato nel bagagliaio della Renault rossa.

Le immagini ce le ricordiamo tutti, a cominciare dalla foto di Moro rannicchiato nel fatale bagagliaio con il capo reclinato verso la sua sinistra. I più giovani non credo ricordino invece la formula politico-ideologica che prese campo in quegli stramaledetti 55 giorni, il “né con lo Stato né con le Br” caro ad alcuni pur prestigiosi intellettuali italiani che condannavano l’azione omicida dei brigatisti ma che non per questo volevano prendere le parti di uno Stato in cui gli “sfruttatori” non davano requie agli “sfruttati”. “Dopo tutto il terrorismo minaccia l’esistenza di singoli, il potere quella di tutti”, arrivò a scrivere Cesare Cases, uno dei maestri della mia giovinezza intellettuale. Persino Leonardo Sciascia sembrò per un istante accarezzare la formula di chi si reputava equidistante fra lo Stato e le Br: “Tutta la mia vita, tutto quello che ho pensato e scritto, dicono che non posso stare dalla parte delle Brigate Rosse. Quanto a riconoscermi nello Stato com’è (e sarebbe più esatto dire com’era fino al momento del rapimento dell’onorevole Moro) continuo a dire di no”.

Sciascia si era risentito di un cenno polemico al suo “silenzio” fatto dal direttore del Paese Sera, Aniello Coppola, un giornalista comunista che pure era un liberal al cento per cento. Quando il Paese Sera pubblicò la foto di un noto pregiudicato con sotto la didascalia che diceva trattarsi di Sciascia, lo scrittore siciliano la prese come una sorta di minaccia se non di provocazione da parte del quotidiano. Caso vuole che la sera prima io, giornalista al Paese Sera, ero sceso in tipografia per chiudere la terza pagina. Accanto a me un collega si occupava della pagina dove sarebbe uscita la foto del pregiudicato fatta valere come foto di Sciascia. La sua foto e quelle del pregiudicato erano due cliché di zinco di identico formato da collocare nella pagina di piombo l’uno accanto all’altro. Non si trattò che di una svista del collega adibito a quella pagina, tutto qui. Ne sta parlando uno che mai un istante della sua vita ha smesso di venerare Sciascia.

Caso vuole che fossi ancora nella tipografia del Paese Sera quando, nell’aprile del 1978, mi chiamarono dalla redazione milanese della Feltrinelli a chiedermi una sorta di instant book che documentasse le aspre polemiche di cui ho detto. In una ventina di giorni consegnai il tutto, quando ancora la sorte di Moro era incerta. Scrissi che non c’erano dubbi che si dovesse pagare un prezzo per la sua vita e che le sue lettere dalla prigione erano tutto fuorché le “lettere” di un pazzo. Pochi giorni dopo il redattore della Feltrinelli mi telefonò dicendomi che alcuni di loro erano contrari alla pubblicazione del mio libretto. Chiesi se fossero quelli più fervidamente comunisti. Mi disse che sì. Dopo di che non ne seppi più nulla, finché a ottobre del 1978 non mi arrivò un pacchetto con dieci copie di uno smilzo libriccino edito dalla Libreria Feltrinelli col titolo Gli intellettuali e il caso Moro. Ne avevano pubblicate 200 copie, e difatti quando adesso ne viene offerta una copia su Internet la devi pagare un occhio della testa. La sua data di edizione era l’ottobre del 1978.

E dire che il documento assieme più straordinario e più sconvolgente nello specchiare lo stato d’animo di chi non stava né con lo Stato né con le Br è un disco in vinile di Giorgio Gaber pubblicato (semiclandestinamente) nel 1980 dal titolo Io se fossi Dio. Non ne sapevo nulla fino a quando, alcune settimane fa, non ho letto il libro di Andrea Scanzi è [E pensare che c’era Giorgio Gaber, PaperFIRST, 2022 – N.d.C.], uno che quanto me venera Gaber e il suo paroliere Sandro Luporini. Un disco stampato su una sola facciata su cui si stende la canzone che dà il titolo al disco e che ho ascoltato più e più volte, ogni volta commuovendomi e rabbrividendo. È un distillato della più pura combinazione Gaber/Luporini, alimentato dal talento e dalla rabbia dell’uno e dell’altro.

Un Gaber che si immagina di essere Dio – e dunque uno che non si “farebbe fregare dai modi furbetti della gente” – e se la prende con tutti. Con i giornalisti, con i politici italiani del tempo, con i radicali, con i socialisti craxiani. Mentre la sua voce e la sua chitarra ti incalzano fino a lasciarti senza respiro, Gaber li infilza uno dopo l’altro. E finché non arriva al vertice drammatico della canzone, i versi che più direttamente attengono al martirio di Moro: “Io se fossi Dio / quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio / c’avrei ancora il coraggio di continuare a dire / che Aldo Moro assieme a tutta la Democrazia Cristiana / è il responsabile maggiore / di vent’anni di cancrena italiana”. E più avanti Gaber canta che da morto Moro resta “ancora quella faccia che era”.

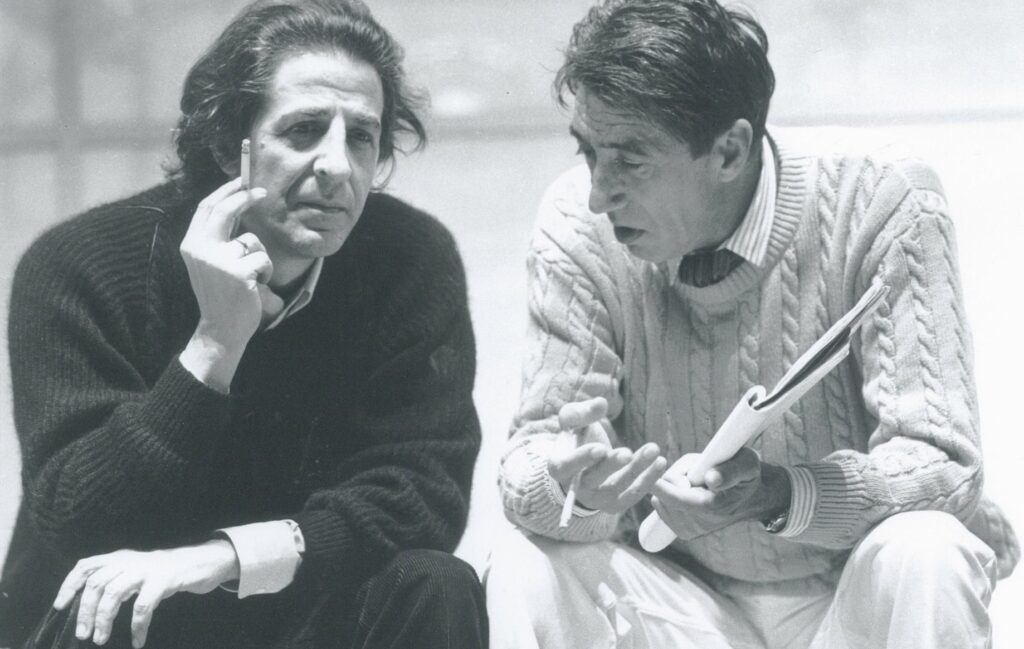

E siccome, appena saputo di questo disco, subito ho comprato su Amazon un libriccino di Mario Bonanno (Io se fossi Dio, Stampa Alternativa, 2013), ci ho trovato l’intervista con Sergio Farina, il chitarrista che avrebbe fatto l’arrangiamento musicale della canzone, e ho letto che il testo iniziale ne era ancora più orrido, sotto specie di un “faccia di merda” riferito a Moro. Riferito alla sua faccia, a quella magnificamente resa da Fabrizio Gifuni nella recente serie televisiva firmata da Marco Bellocchio. Possibile che quarant’anni fa due creatori – a me carissimi se non indispensabili – del rango di Gaber e Luporini potessero usare questi termini nel raccontare Moro e la Democrazia Cristiana? Sì, nella nostra recente storia politica e morale è stato possibile. Possibilissimo. Da brividi.