di Francesco Tedeschi (wired.it, 1° giugno 2020)

La nascita del complottismo, così come lo conosciamo oggi, si può far risalire alla fine degli anni Sessanta in America, e più precisamente a un’operazione di controcultura denominata Operazione Mindfuck. Al tempo, gli Stati Uniti erano pervasi da movimenti hippie e situazionisti che provavano a cambiare il mondo cercando di ribaltare l’ordine costituito e la narrazione dominante. A gettare le basi, più o meno inconsapevolmente, di quel fenomeno che solo qualche decennio dopo avrebbe fatto credere a 12 milioni di persone che il mondo è dominato da rettili umanoidi furono Greg Hill e Kerry Thornley. Ispirandosi al culto della dea greca del caos, Eris, fondarono il Discordianesimo: una religione costruita sull’idea che l’ordine era solo un’illusione, una proiezione della mente umana, e che alla base di tutto ci fosse il caos. Se la religione organizzata era l’oppio dei popoli, pensavano Hill e Thornley, allora la loro religione disorganizzata sarebbe stata la marijuana della frangia lunatica. Decisero di raccogliere il loro pensiero in un libro, Principia Discordia, pubblicato nel 1963. L’operazione Mindfuck nacque dal Discordianesimo, e il suo obiettivo era quello di portare le persone a un tale stato di disorientamento e confusione da far crollare le loro rigide credenze, giungendo così a una sorta di illuminazione. Nella pratica però non funzionò proprio così, vista anche la tendenza di molti Discordiani a scivolare nella schizofrenia paranoide. Almeno all’inizio, comunque, il Discordianesimo voleva essere uno scherzo. Ma più lo scherzo andava avanti, più assumeva i contorni di una religione, e diventava difficile comportarsi come se fosse un semplice scherzo.

Ispirandosi al culto della dea greca del caos, Eris, fondarono il Discordianesimo: una religione costruita sull’idea che l’ordine era solo un’illusione, una proiezione della mente umana, e che alla base di tutto ci fosse il caos. Se la religione organizzata era l’oppio dei popoli, pensavano Hill e Thornley, allora la loro religione disorganizzata sarebbe stata la marijuana della frangia lunatica. Decisero di raccogliere il loro pensiero in un libro, Principia Discordia, pubblicato nel 1963. L’operazione Mindfuck nacque dal Discordianesimo, e il suo obiettivo era quello di portare le persone a un tale stato di disorientamento e confusione da far crollare le loro rigide credenze, giungendo così a una sorta di illuminazione. Nella pratica però non funzionò proprio così, vista anche la tendenza di molti Discordiani a scivolare nella schizofrenia paranoide. Almeno all’inizio, comunque, il Discordianesimo voleva essere uno scherzo. Ma più lo scherzo andava avanti, più assumeva i contorni di una religione, e diventava difficile comportarsi come se fosse un semplice scherzo.

Durante gli anni Settanta il concetto di caos venne non solo abbracciato nei posti più disparati, ma teorizzato matematicamente dai dipartimenti di Fisica e Matematica delle università (vedi, ad esempio, il concetto di effetto farfalla). Le teorie del complotto create da Hill e Thorney attecchirono molto più di quanto i suoi creatori avrebbero mai immaginato. In particolare, presero piede tra alcuni redattori della rivista Playboy, che iniziarono a dedicare ampio spazio alle teorie di Hill, Thorney e dei Discordiani in genere. Fra interviste, conigliette e paginoni centrali, la rivista iniziò a ospitare lettere anonime che parlavano dell’omicidio di Kennedy. C’era chi sosteneva che fosse stata la Cia, altri la mafia, alcuni se la prendevano con Fidel Castro e altri ancora con le forze anti-castriste. I due redattori dell’epoca, Robert Shea e Robert Anton Wilson, già sedotti dalle teorie discordiane e in contatto con Hill e Thorney, ci presero talmente gusto che alcuni anni più tardi scrissero Illuminatus!, una trilogia di romanzi sull’eterno conflitto tra Discordiani e Illuminati, una setta massonica creata con l’obiettivo di impadronirsi del mondo. I libri vennero pubblicati nel 1975 e da allora sono sempre stati in ristampa.

Fra i Principia Discordia e la trilogia degli Illuminati passa la personificazione del conflitto. Se nel primo libro Hill e Thorney si erano limitati a teorizzare, sotto forma di religione, il caos alla base del quale pensavano si reggesse il mondo, nella trilogia Shea e Wilson fanno un passo ulteriore: gli Illuminati diventano i paladini del caos, una forza oscura che vuole conquistare il mondo. La differenza sostanziale che passa fra i Principia Discordia e la trilogia Illuminatus! è proprio questa. Nel libro di Hill e Thorney non ci sono buoni e cattivi, ma semplice paradosso e contraddizione. Mentre nella trilogia, sotto forma del conflitto fra Discordiani e Illuminati, ecco che il paradosso e la contraddizione prendono forma in un noi contro di loro. Il ragionamento dietro al complotto è sempre lo stesso, a ritroso. Date determinate premesse, si cerca qualsiasi evidenza o congettura che possa convalidare la tesi. È un circolo vizioso impossibile da spezzare, in cui una serie di coincidenze legate fra loro da eventi insignificanti vengono reinterpretate come prove a favore. I Discordiani la definirono sincronicità, riprendendo il concetto già teorizzato da Jung all’inizio del secolo. Erano coincidenze significative, che non potevano essere spiegate dal semplice nesso di causa ed effetto. In altre parole, pensiero magico.

Esiste una teoria del complotto per tutto. Pensiamo al fatto più assurdo: in un sondaggio del 2013, il 4 per cento delle persone intervistate (un dato che, se esteso a tutta la popolazione degli Stati Uniti, equivale a 12 milioni di abitanti) ha dichiarato di pensare che «rettili mutaforma controllano il nostro mondo, assumendo sembianze umane e accaparrandosi il potere politico per manipolare le nostre società». Un ulteriore 7 per cento ha dichiarato semplicemente di non averne ancora la certezza assoluta. Lo racconta lo psicologo Rob Brotherton nel suo libro intitolato: Menti sospettose. Perché siamo tutti complottisti. Ma se la teoria dei rettiliani non permette di avere il polso della situazione, non bisogna fare l’errore di credere all’idea che le teorie del complotto siano una questione di nicchia, che interessa solamente una piccola frangia paranoica dell’umanità, fatta di «uomini di mezza età, depressi ed emarginati, outsider tutt’altro che stupidi con una stravagante mania per le ricerche». E non è nemmeno una questione di poveri e ricchi, o di ignoranti e laureati. L’argomento principale di Brotherton è che tutti noi possediamo una mentalità cospirazionista in qualche misura, perché è radicata nelle nostre teste e dipende da come funziona il nostro cervello.

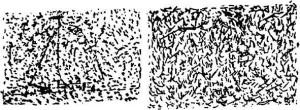

Nel libro di Brotherton vengono raccontati diversi esempi ed esperimenti che descrivono in dettaglio le varie stranezze e scorciatoie psicologiche attuate dal nostro cervello. Uno di questi metteva di fronte a una classe di studenti queste due figure: Ovviamente, quasi tutti gli studenti individuavano la barca a vela nascosta nella prima figura; ma spesso riferivano di scorgere delle immagini anche là dove, in realtà, non vi erano altro che puntini e linee disposti a caso, come nell’immagine a destra. Per quanto possa essere affascinante, non esiste alcun legame fra i punti oltre a quelli che raffigurano la barca. Il legame è mentale: uniamo i punti che preferiamo, per raccontarci la storia che ci suona più familiare. Perché il nostro cervello funziona così, si chiama euristica.

Ovviamente, quasi tutti gli studenti individuavano la barca a vela nascosta nella prima figura; ma spesso riferivano di scorgere delle immagini anche là dove, in realtà, non vi erano altro che puntini e linee disposti a caso, come nell’immagine a destra. Per quanto possa essere affascinante, non esiste alcun legame fra i punti oltre a quelli che raffigurano la barca. Il legame è mentale: uniamo i punti che preferiamo, per raccontarci la storia che ci suona più familiare. Perché il nostro cervello funziona così, si chiama euristica.

Alcune teorie del complotto sono assurde se non grottesche, è vero: però si tratta del nostro modo di ragionare e, in questo senso, la Storia ci ha insegnato che spesso non solo è sano mettere in discussione quello che sappiamo del mondo, ma è anche un modo per svelare la complessità del reale. Perché se c’è una cosa che ci ha insegnato il complottismo, nelle sue forme migliori – penso a William Burroughs o Alan Moore –, è che al di là delle caricature che vanno dai Savi di Sion al Piano Kalergi, l’immaginario del complotto ha anche cercato di raccontare una realtà che, per un motivo o per un altro, spesso ci sfugge. E in questo senso il complotto non è più la narrazione più facile per spiegare il reale, quanto piuttosto quella più complicata. A farla semplice, è semmai il debunker che spiega che le cose stanno così come ti sono state raccontate e punto.

Se esiste un Paese in cui il complotto si è fatto Storia, quello è il nostro. E, in questo senso, il paradigma di verità fondato sulla distinzione fra debunker e complottisti risponde a una logica pericolosa, perché mette in moto un meccanismo per cui tutto ciò che non fa parte della versione ufficiale e veritiera è paranoico dissenso senza alcun fondamento. E se ci trovassimo quindi nella posizione di criticare, a priori, l’euristica del pensiero critico come processo cognitivo spontaneo, sminuendolo a roba da rettiliani o altre fesserie? Quello che non si accetta di un certo modo di ragionare – oltre al fatto che si ritiene pericoloso – è che le teorie complottiste, con il passare degli anni, sono diventate espressione di un sentimento comune e complesso che crea identità.

Nel suo discorso di ringraziamento all’Anti-Defamation League, lo scorso novembre, l’attore Sacha Baron Cohen lo ha detto chiaro e tondo. Secondo lui è finita l’era della ragione, il consenso scientifico è delegittimato e alcuni demagoghi stanno facendo appello ai nostri peggiori istinti per alimentare teorie del complotto che ormai sono diventate il mainstream. Per come la butta giù l’attore inglese, si tratta di una narrazione attraente: le grandi compagnie tech stanno distruggendo le democrazie. Ma forse è una spiegazione troppo semplice. Certo, quello delle teorie cospirazioniste è un mercato come tutti gli altri, con domanda e offerta. E la mano che lo muove è il denaro.

Prima di andare oltre però, occorre una precisazione. Il concetto di propaganda è cambiato nel tempo. Propaganda significava storicamente indurre le persone a credere alle cose: ora significa indurle a mettere in discussione ciò in cui credono. Era propaganda il modo in cui l’amministrazione di Woodrow Wilson convinse gli americani a sostenere il coinvolgimento degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale. La propaganda raccontava la stessa storia attraverso così tanti canali mediatici contemporaneamente che sembrava esserci solo una storia: la necessità di prendere parte al conflitto, per il bene del pianeta. Oggi, tuttavia, l’obiettivo principale della propaganda governativa sembra essere quello di minare la nostra fiducia in tutto.

In questo senso, quindi, è vero che le piattaforme dei social network hanno contribuito a decentralizzare quello che era il potere dei mezzi di comunicazione mainstream. E di conseguenza che abbiano alimentato i canali di comunicazione non tradizionali, come quelli pseudoscientifici. Tuttavia ridurre il problema a questo implica non considerare come alla base della proliferazione di notizie false sui social non ci sia un problema di offerta, ma di domanda. L’idea che i social abbiano creato le condizioni del nostro rancore, della nostra paranoia e del nostro odio contro i poteri forti difficilmente regge. La radicalizzazione algoritmica, ovvero la teoria secondo cui siamo tutti imprigionati in una bolla informativa, in cui le notizie che non ci piacciono o con cui non siamo d’accordo vengono automaticamente filtrate rendendoci incapaci di cambiare idea, è d’altronde già stata messa in discussione. Facebook, Twitter e gli altri social hanno capito prima di altri che per attirare l’attenzione delle persone bisognava sfruttare il potere della comunità per creare identità. La polarizzazione che hanno generato è stata una dei motivi per cui in molti dicono che il sistema è truccato. Tuttavia, come scrive Richard Fletcher, Senior Research Fellow presso il Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford, «concentrarsi sulle filter bubble può farci fraintendere i meccanismi in gioco, e potrebbe anche distrarci da problemi un po’ più pressanti». Preoccuparsi del fatto che una determinata affermazione sia vera o meno manca l’obiettivo: persuadere l’altra squadra a cambiare richieste, per convincerla che starebbe meglio con delle aspirazioni diverse. È un progetto politico. Ed è giusto, quindi, che venga trattato come tale; anche perché innalzare le big tech a capro espiatorio significa ridurre il tutto all’ennesimo complotto.